A 'Reforma da Academia’ no Relatório do Diretor da Escola

Nacional de Belas Artes, Rodolpho Bernardelli, ao Ministro da Instrução Pública

(1891)

Camila

Dazzi *

DAZZI,

Camila. A 'Reforma da Academia’ no Relatório do Diretor da Escola Nacional de

Belas Artes, Rodolpho Bernardelli, ao Ministro da Instrução Pública (1891). 19&20,

Rio de Janeiro, v. V, n. 3, jul. 2010. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/ensino_artistico/rb_relatorio_1891.htm

*

* *

1. O texto que se segue tece

um breve comentário sobre o modo como a ‘Reforma da Academia’ é apresentada por

Rodolpho Bernardelli em seu

Relatório ao Ministro da Instrução Pública, Correios e Telegraphos,

João Barbalho Uchôa Cavalcanti, em maio de 1891 [cf. link]. O

documento segue disponibilizado na integra, com o intuito de facilitar o seu

acesso aos pesquisadores.[1] Para compreendermos o posicionamento de

Rodolpho Bernardelli, seja na realização do Projeto de Reforma

Bernardelli-Amoêdo (1890) [cf. link], de sua autoria em parceria com Rodolpho

Amoêdo, seja no seu Relatório ao Ministro da Instrução Pública

(1891) sobre a referida reforma, faz-se necessário, dentre outras coisas,

procurar compreender qual era o posicionamento dos jovens artistas sobre a

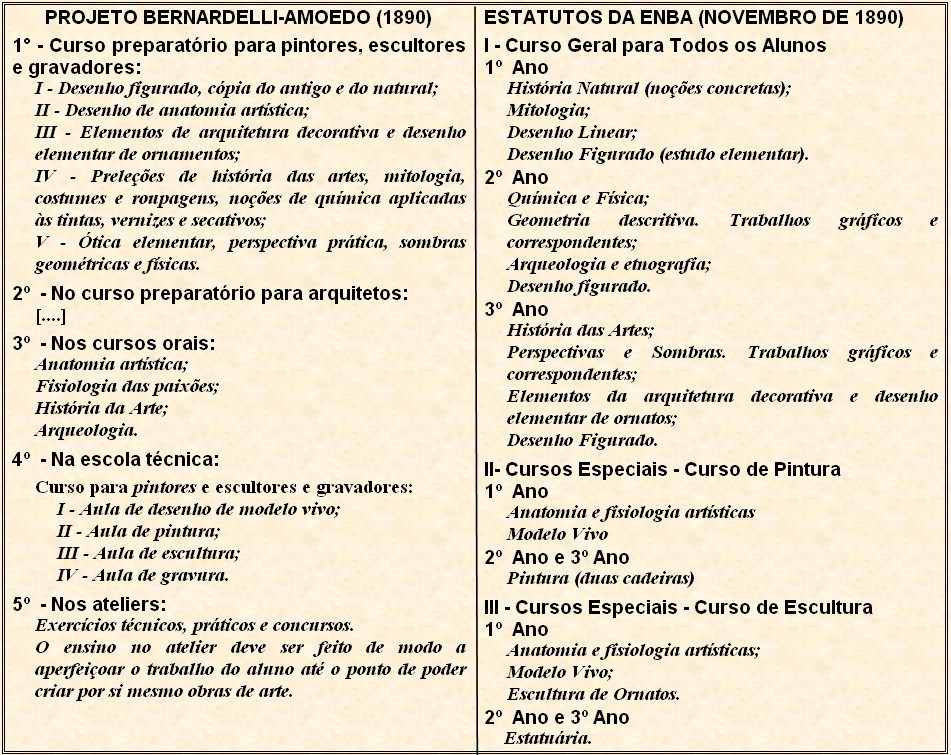

Academia, a arte e o seu ensino, ainda que hoje tais posicionamentos possam nos

parecer exagerados e mesmo bastante contestáveis.

2. A revisão sob a qual vem

passando nas últimas duas décadas a atuação da Academia (seus professores,

alunos, seu sistema de ensino, etc.), nos tem ensinado

que muito da visão negativa que se tem/tinha sobre ela é, em grande medida,

injustificada. Aprendemos que durante décadas vigorou na história da arte um

notório antiacademismo, popularizado pelos nossos

modernistas, ao enfatizarem uma imagem da Academia/Escola como instituição

repressora, contra a qual se opunham heroicamente.[2]

3. No entanto, ao entrarmos em

contato com os escritos sobre arte publicados no Rio de Janeiro

nas décadas finais do século XIX, é possível notar que esse antiacademismo, do qual os modernistas são culpados por

difundir, já estava presente nos debates sobre o sistema de ensino acadêmico.

Esse antiacademismo é, por exemplo, um dos poucos

traços constantes do pensamento crítico de Gonzaga

Duque e pode ser igualmente detectado no círculo de intelectuais ligados à

célebre Revista Illustrada, como Angelo Agostini.[3] O mesmo posicionamento verificamos nos

escritos de alguns artistas, dentre eles um dos autores do Projeto de Reforma

da Academia, Rodolpho Bernardelli.

4. Os mais de 100 anos que nos

separam dos acalorados debates travados, nas décadas finais do século XIX,

entorno do propósito e da existência das academias (seja no Brasil, seja na

Europa), nos permitem ver os acontecimentos de uma forma, poderíamos dizer,

'desapaixonada'. Sabemos que o ensino ministrado no interior da Academia

Imperial de Belas Artes não era tão retrógrado assim, sabemos que inovações

eram propostas no seio da instituição. Temos uma visão de conjunto,

possibilitada pela análise de documentos, de críticas de arte e pela comparação da nossa Academia com as suas

congêneres europeias. Porém, compreender o posicionamento antiacadêmico dos

artistas em finais dos Oitocentos, significa, em parte, colocarmos um pouco de

lado esse cabedal de conhecimentos, significa lembrar que os personagens dessa

história defendiam, acreditavam e lutavam por

algumas causas. Pensar que os artistas que se voltaram contra o sistema de

ensino ministrado na Academia em 1890 estavam simplesmente colocando em prática

uma estratégia, cujo propósito era conseguir afastar do cenário artístico os

antigos professores e gestores da Academia e, com isso, conseguir cargos e

garantir posição de destaque no meio artístico, é não ter em conta que, muito

possivelmente, esses jovens acreditavam no que estavam defendendo, que

acreditavam na causa pela qual estavam lutando. Se não todos, pelo menos

alguns.

5. Não estamos aqui defendendo

que devemos acreditar em tudo que lemos nos documentos e periódicos,

inocentemente, mas também não devemos crer que todo e qualquer comentário

negativo sobre a Academia é destituído de veracidade, um discurso sem

fundamentos, assumido para justificar intenções subjacentes.

6. É com esse duplo

posicionamento que acreditamos ser necessário analisar, por exemplo, o Relatório

assinado por Rodolpho Bernardelli, em 15 de maio de 1891, sobre a Reforma da

Academia, elaborado a pedido do Ministro da Instrução Pública, João Barbalho

Uchoa Cavalcanti, e a ele enviado. Para além de claramente reforçar a

importância da Reforma e o seu próprio papel dentro dela, as palavras do

escultor revelam, e de uma forma ainda bastante vivida, a forma como ele

concebia o ensino artístico ministrado na Academia .

7. No Relatório de 1891

encontramos igualmente algumas explicações para as mudanças que foram propostas

por Rodolpho Bernardelli e Amoêdo no Projeto de Reforma, de 1890, e que

tiveram continuidade nos Estatutos da Escola Nacional de Belas Artes, de

novembro daquele mesmo ano [cf. link]. Vejamos com que termos Bernardelli se

refere à antiga Academia e à sua reforma:

8. Transformação radical o

completa, mais do que simples reforma, foi o decreto de 8 de novembro.

Substituindo a Academia creou-se a Escola Nacional da

Bellas Artes, que pôde definir todo o seu programa na repulsa com que foi condennado o título pretencioso e nefastamente sugestivo de

sua antecessora. A Academia era a contemplação ritual do passado; era a

veneração do canon inviolável das convenções

plásticas dos antigos, distrahindo o espírito dos

artistas do espetáculo ensinador da natureza, era a lição tyrannica do

como viam, contrapondo-se ao ensino intuitivo e natural do como vêdes; era o academismo, em suma, com todas as

suas modestas ambições de corrigir a scena das

cousas. [...]

9. O próprio Director, que ultimamente presidia os destinos da academia,

apezar de meio vencido pelo embate dos princípios

modernos, que iam innovando no ensino alguns

professores de nomeação recente, deixava-se reconhecer, num disfarce mal arranjado dos seus preconceitos, quando escrevia no

relatório de 1888. “....a Academia das Bellas Artes,

cuja missão actual não deve ser outra mais que a de

exclusivamente votar-se ao verdadeiro culto da forma esthetica

da arte clássica e da sua propagação evolucionista fomentadora do

aperfeiçoamento da arte moderna”... a Academia era, assim, a convenção irremediavelmente

revoltada

contra a impressão.[4]

10. Poderíamos analisar vários

pontos desse trecho, como por exemplo, o uso de conceitos como Convenção e

Impressão, tão presentes nos escritos sobre arte das últimas décadas dos

Oitocentos. Mas, nos deteremos, por hora, na ideia de um ensino tirânico, no

qual o professor bloqueia a individualidade do aluno, se contrapondo a um ensino

intuitivo.

11. Rodolpho Bernardelli

demonstrou estar em sintonia com o descontentamento, de uma significativa

parcela de artistas e intelectuais europeus e norte e sul

americanos, em relação à maneira como o ensino artístico era conduzido

no interior das Academias. Em um período marcado por uma busca cada vez maior

de individualidade, originalidade e autenticidade na produção da arte, o ensino

nas academias era compreendido, por significativo percentual das figuras

envolvidas com o meio artístico, como possuidor de uma série de princípios

definidos e regras fixas que inibiam os jovens artistas de desenvolverem uma

produção pessoal[5].

12. Nessa perspectiva,

compreendia-se que o “velho sistema de ensino oficial”, precisava passar, e com

urgência, por reformas. Ao lermos textos, livros e artigos, publicados

durante e após a reforma de algumas academias na Europa, percebemos que o discurso

que as sustenta gira, em parte, entorno desse fator. Como colocou

Louis Vitet, por exemplo, em um artigo

publicado na Revue dex deux

mundes, em 1864, o fundamento do decreto de 1863,

que havia reformado a École des Baux Arts era desenvolver nos alunos a originalidade

pessoal:

13. Organiser

de telle sorte l'enseignement des arts qu'avant tout il excite et développe

chez les élèves l'originalité personnelle, telle est l'idée fondamentale, la

raison d'être du décret. Lisez-le, consultez le rapport qui lui sert de

préface, étudiez les réponses et les apologies de l'administration; partout

vous trouverez cette même pensée, que l'originalité personnelle est chez nous

en péril et qu'il faut lui porter secours. Le décret vient en aide à ces

pauvres élèves quiont vécu si longtemps sous le joug; il les arrache à la

domination d'un pouvoir immobile, inflexible, ennemi de toute indépendance,

sans égards pour les dispositions, les instincts, le sentiment individuel de

chacun de ces jeunes gens, et abusant contre eux de l'appât des récompenses jusqu'à

les faire passer dans une sorte de filière qui les façonnait tous sur un même

patron. Enfin les voilà libres! l'ère de l'originalité commence! Tel est le

signalé service que le décret, de bonne foi, croit rendre à l'art, à la

jeunesse et au génie français.[6]

14. Segundo ele, o decreto

colocava o antigo sistema de ensino no papel de um poder imóvel, inflexível, e

inimigo de toda independência, destituído de espaço para os sentimentos

individuais de cada um desses jovens que na Academia ingressavam.

15. A busca por um ensino

intuitivo, “do como vêdes”, é facilmente

identificável no Projeto de Reforma assinado por Bernardelli e Amoêdo em

fevereiro de 1890. A 5o sessão, intitulada Ateliers evidencia a

importância que seus autores atribuíam à possibilidade dos alunos terem um

espaço de formação da individualidade artística,

operada com independência, mas sob as vistas de um mestre. Não negamos que a

busca originalidade esteve sempre presente no sistema de ensino acadêmico, mas

as noções de individualidade e a de originalidade só aparecem introduzidas como

um critério escolar após a reforma de 1890.

16. Ainda nesse sentido,

existe outra passagem no Relatório de Rodolpho Bernardelli ao Ministro

que merece ser destacado:

17. Também foi condenado o ensino especial da esthetica [presente na Academia]. O critério do bello formar-se-ha na consciência

do alunno, si for um espirito

capaz de synthese [...] formar-se-ha

espontaneamente com a summa das doutrinas que professores habilitados lhe forem

ministrando em cada matéria; nascerá como uma opinião individual da

simples convivencia e pratica com o alto objecto de sua estudiosa applicação.[7]

19. A passagem justifica a

ausência do ensino da estética, apontando que o critério do ‘que é ou não belo’

como algo individual. Não deveria haver, portanto, nenhum pressuposto. Na nova

Escola, não existia espaço para um pensamento como aquele registrado por

Ernesto Gomes Moreira Maia, em 1888, ano que fora nomeado Diretor da Academia,[8]

para quem a missão da Academia era a de “votar-se ao verdadeiro culto da forma esthetica da arte clássica e da sua propagação”.

20. Outro ponto significativo

do relatório do Diretor da ENBA é a forma como ele opõe ao ensino ministrado

anteriormente na Academia àquele formulado no Projeto de Reforma de

Bernardelli-Amoêdo, e que foi mantido nos Estatutos de 1890, que propunha uma

estrutura seriada de ensino, pensada de forma progressiva. Nas palavras do

próprio Bernardelli:

21. Na organização didática

dos novos estatutos reina, sobretudo, o primeiro dos elementos de que deriva a efficácia de qualquer estudo - a sistemática.

22. Como conjunto teórico, ahi está preparada a seriação dos conhecimentos, de maneira

que o aluno progrida dos mais accessiveis aos mais

difíceis, na razão do desenvolvimento das faculdades e o tempo dos exercícios.[9]

23. O Projeto de Reforma, conhecido

pelo nome Bernardelli-Amoêdo, dividia a estrutura de ensino da seguinte forma,

como que em seções ou departamentos: I. Curso preparatório

para pintores, escultores e gravadores; II. Curso preparatório

para arquitetos; III. Cursos orais; IV. Escola técnica, para

pintores, escultores e gravadores, com aulas específicas para esses

segmentos, além de modelo vivo e outro curso para arquitetos. E, por fim, uma

seção intitulada V. Ateliers. Os Estatutos mantiveram a proposta dos dois

artistas, apresentando, no entanto, uma estrutura mais simplificada, constando

de: I. Curso Geral, com duração de três anos, e composto por disciplinas

práticas e teóricas; II. Cursos Especiais, com duração de três anos,

sendo o primeiro ano dedicado ao estudo do Modelo Vivo e os dois últimos à

pintura ou escultura, conforme a Tabela Comparativa abaixo.[10]

24. Tal forma de se conceber o

ensino da arte se opunha àquela que vigorava com base nos estatutos

precedentes, aqueles da Reforma Pedreira, ocorrida em 1855[11].

25. Cabe aqui mencionar que

alguns itens dos Estatutos de 1855 [cf. link] sofreram alterações entre o ano que

entram em vigor e 1890, afinal, estamos falando aqui de um intervalo de 35

anos. E ainda que o sistema de ensino da AIBA tenha sido taxado de

'estacionário', as mudanças certamente ocorreram. Existe, porém, certa dificuldade

em rastrear essas mudanças. Como o próprio Bernardelli coloca em seu relatório:

26. A única legislação da

casa eram os anachronicos estatutos de da Lei. n.

1603 de 14 de maio de 1855, assignados pelo Ministro Pedreira, era escassa em

recursos; não tinham a elasticidade indispensável ás

molas administrativas. Não lhe valiam pendiculos

diversos que espaçadamente se lho foram

acrescentando.

27. Bem digna imagem de

semelhante ruína era aquele pobre canhanho, mal asseiado

e roto, metade impresso, metade rabiscado a penna e a

lápis, infestado de retalhos de jornal, que foi por longuíssimos anos o raro e

único exemplar completo dos estatutos acadêmicos, tristíssimo documento que o

derradeiro chefe administrativo da Academia das

Belas Artes teve o bom gosto de consumir.[12]

28. Ao comparamos os Estatutos

de 1855 com os de 1890, o que mais desperta a atenção nas duas estruturas é

a existência, nesses últimos, do Curso Preparatório, ou seja, a

exigência do aluno levava um considerável tempo, ao todo 3 anos de ensinos

práticos e teóricos, para chegar ao Curso Especial, onde finalmente

teria acesso aos ateliês de pintura, escultura e gravura.

29. Já a progressão dos

alunos, antes e após a Reforma Pedreira, estava longe de ser tão

sistematizada. Para frequentar a classe de Pintura Histórica bastava o aluno ter sido aprovado em Matemáticas Aplicadas, e

frequentado com proveito Desenho Geométrico e Figurado. Para seguir para a

classe de Pintura de Paisagens o processo era ainda mais simples, bastava à

aprovação na classe de Matemáticas Aplicadas e Desenho Geométrico. O aluno não

se via obrigado a cursar Desenho Figurado para somente depois frequentar a

classe de Pintura de Paisagens, embora pudesse cursar as duas ao mesmo tempo,

caso o desejasse.[13]

30. Na realidade, ao lermos o

relatório escrito em 1891 por Rodolpho Bernardelli, a concomitância entre

disciplinas parece ter sido ainda maior nos anos de 1880, quando o artista atua

como professor de estatuária na Academia. Diz ele:

31. A

Academia era o academicismo, foi dito.

32. Nem isso era... [...] No terreno dos princípios a velha

instituição era o academismo - em derrota. [...] Praticamente,

concretizando-se em ensino, a desordem era mais flagrante e a mais funesta.[...] A

incoerência rudimentar dos estatutos acadêmicos consummava

o ideal de organização, que eram os estudos.

33. Não havendo

classificado os trabalhos n'uma série evolutiva que fossem ao mesmo tempo a

ordem e a facilidade, só o improviso dos diretores determinava aos alunos o

seguimento do curso.

34. Sucedia que era

proferido dentro da lei para primeira applicação de actividade dos alunnos o estudo

do desenho figurado, como poderia dentro da mesma lei ser preferido o da

pintura histórica.[14]

35. As disciplinas que no Projeto

e nos Estatutos de 1890 antecediam o ensino no atelier

de pintura poderiam ser cursadas simultaneamente às classes de Pintura

Histórica e de Pintura de Paisagem, na antiga Academia, uma vez que não eram

pré-requisitos.

36. No que diz respeito a essa

sistematização progressiva do ensino, podemos pegar, como caso especifico, a disciplina de Modelo Vivo, que passou por

mudanças significativas com os estatutos de 1890, a fim de possibilitar o

aperfeiçoamento artístico dos alunos.

37. Segundo os Estatutos de

1855 - a exemplo da Escola de Belas Artes francesa antes da famosa reforma

de 1863[15] -, a aula

de Modelo Vivo deveria ser regida a cada semana por um professor. Só eram

admitidos na turma, os alunos que por suas habilitações eram designados pelo

corpo acadêmico no principio

do ano. Essa disciplina deveria ser cursada simultaneamente áquela

de Pintura Histórica, como podemos averiguar na

Secção X, que trata da Pintura Histórica, na seguinte frase: “Os alunos

deveriam pintar grupos de bustos, estátuas antigas e se exercitarem na aula de

modelo vivo e no estudo da anatomia e physiologia”.

Ou seja, era um conhecimento que podia ser adquirido simultaneamente ao da

pintura, não anterior a ela.

38. Já nos Estatutos de

1890, a classe de Modelo Vivo deveria

obrigatoriamente ser cursada antes de o aluno chegar aos dois anos finais do

Curso Especial, dedicados exclusivamente à pintura. Além disso, um único

professor era responsável pela disciplina. Nesse ponto, as mudanças colocadas

nos Estatutos de 1890 referentes ao estudo do Modelo Vivo se aproximam aos

princípios que nortearam as mudanças desse mesmo ensino na reforma da École

de Beaux Arts, de 1863,

como coloca Viollet le Duc,

um dos principais articuladores da reforma de 1863, nas páginas da Gazete des Beaux Arts:

39. L´enseignement

de la figure à l´École des Beaux-Arts, dessin corrigé par sept maîtres à tour,

trouble plus les jeunes gens qu´il ne leur profite; chaque maître voit la

nature à sa manière et l´interprèt suivant certaines méthodes qui lui

sont particulières. Cet écletisme ne peut rien produire de bon chez de jeunes

esprits qui demandent une direction, non des directions [...].[16]

40. Verifica-se, então, que

ensino do Modelo Vivo adquiriu após a Reforma de 1890 uma maior

importância. A disciplina era obrigatória a todos os alunos de pintura, não

somente aos “escolhidos”; era uma aprendizagem prévia ao estudo da pintura;

deveria ser regida por somente um professor - e não por um professor diferente

a cada semana - , o que certamente facilitava uma

orientação única para os alunos.

41. São muitos os pontos a

serem abordados quando se tem como pretensão analisar as propostas contidas no Projeto

Bernardelli-Amoêdo e as suas continuidades nos estatutos da Escola Nacional

de Belas Artes. Tais propostas, sobretudo aquelas que serão postas em prática

no cotidiano da Escola ao longo dos anos finais do século XIX, nos ajudam a

compreender as mudanças pelas quais passou o sistema de ensino artístico nesse

período e a produção artística que nele foi gerada. Não oferecemos com a nossa

fala mais do que uma breve pincelada sobre alguns tópicos, mas esperamos,

contudo, que ela tenha minimamente revelado que a reforma da Academia não foi,

como disse uma vez Gonzaga Duque, uma mera mudança no nome da instituição.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Documentos e artigos do século

XIX

Estatutos da Escola Nacional

de Bellas Artes e do Conselho Superior de Belas Artes, 1890. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/docs_primeira_republica_arquivos/1890_estatutos.pdf

Estatutos da Academia Imperial

das Bellas Artes, 1855. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/estatutos_1855.pdf

Relatório de Rodolpho

Bernardelli ao Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, 1891.

Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/rm

1891.htm

Relatório de Ernesto Gomes

Moreira Maia ao Ministério do Império, 1888. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/relatorios_ministeriais/rltr_mntr_1888anexo.htm

Projeto

de Reforma da Academia. Gazeta de Notícias , Rio de Janeiro -

Sexta-feira, 6 jun. 1890, p. l. Autoria de Rodolpho Bernardelli e Rodolpho

Amoêdo. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/artigos_imprensa/pardalmallet_projetoba.htm

VITET,

M.. De l´enseigenment des arts du dessin. Revue des deux mundes, nov.

1864, p. 74-107. Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k35544s.image.hl.r=vitet.f1046.langPT

VIOLLET-LE-DUC,

E. L´enseignement des arts: il y a qualque chose à feire. Gazette des

Beaux-arts, 1862. Disponível em: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203076w.r=Viollet-le-duc.langPT

Livros e Artigos

BONNET, Alain. La réforme de l'Ecole des beaux-arts de 1863: Peinture et

sculpture. Romantisme, Année 1996, Volume 26, Numéro 93 p. 27-38;

BOUILLON,

Jean-Paul et al. La Promenade du Critique influent - Anthologie de la

Critique d`Art en France 1850-1900. Paris : Hazan, 1990.

DAZZI, Camila. O Projeto de

Reforma Bernardelli-Amoêdo e os Estatutos da ENBA: mudanças e continuidades.

DAZZI, Camila; VALLE, Arthur (Org.). Oitocentos - Arte Brasileira do

Império à República. Tomo II. Rio de Janeiro: UFRRJ/DezenoveVinte,

2010 (no prelo).

DAZZI, Camila; VALLE, Arthur.

Modernidade na Obra e na Auto-Imagem de Henrique

Bernardelli. Anais do XIX Encontro da ANPAP - ‘Entre Territórios’. Salvador:

EBA/UFBA, 2010.

ENFERT,

Renaud d`. Bonnet (Alain) - L’enseignement des arts au XIXe siècle. La réforme

de l’École des beaux-arts de 1863 et la fin du modèle académique. Histoire

de l’éducation [En ligne], 114 | 2007, mis en ligne le 23 mars 2009.

FERNANDES, Cybele Vidal Neto. Os

caminhos da arte: ensino artístico na

Academia Imperial de Belas Artes. Rio de Janeiro: programa de pós-graduação em

História Social, IFCS/UFRJ, 2001. (Tese de

doutorado).

SEGRÉ,

Monique. L'Art comme institution, l'École des Beaux-Arts, 19ème-20ème

siècle. Paris: Editions de l'ENS-Cachan, 1993.

VAISSE,

Pierre. Considérations sur la Seconde République et les beaux-arts, Revue

d'histoire du XIXe siècle, 1 | 1985, [En ligne], mis en ligne le 20 juin

2005.

VALLE, Arthur. A pintura da

Escola Nacional de Belas Artes na Primeira República (1890-1930): da

formação do artista aos seus modos estilísticos. Rio de Janeiro:

PPGAV/EBA/UFRJ, 2007.

______________________________

* Camila Dazzi é Doutoranda em

História da Arte pelo PPGAV da EBA/UFRJ e Mestre em História da Arte pelo

IFCH/UNICAMP. Juntamente com Arthur Valle, é Editora Respensável

da Revista 19&20

e Coordenadora do Site DezenoveVinte. Leciona

História da Arte e Patrimônio Cultural nos cursos de Graduação e Pós-Graduação

do CEFET/RJ-UnED Nova Friburgo. CV Lattes.

[1]

Cópias digitalizadas de documentos originais pertencentes à Biblioteca Nacional

do Rio de Janeiro, disponibilizadas pelo Brazilian Government Document Digitization, ligado ao Latin

American Microfilm Project do Center for Research Libraries, que podem ser

acessadas diretamente no seguinte link.

[2]

Poderíamos aqui citar vários textos que já se tornaram referência para os

estudiosos da arte do século XIX no Brasil, mas aqui mencionarei somente um

exemplo, trata-se do livro Arte, privilégio e distinção: artes

plásticas, arquitetura e classe dirigente no Brasil, 1855/1985, de José Carlos

Durand, publicado em 1989.

[3] Para

se ter uma noção aprofundada do posicionamento desses críticos, ler: SILVA,

Rosangela de Jesus. A crítica de arte de Angelo

Agostini e a cultura figurativa do final do Segundo Reinado. Campinas:

programa de Pós-graduação em História da Arte/IFCH/UNICAMP, 2005.

(Dissertação de mestrado) e GRANJEIA, Fabiana de Araujo

Guerra. A critica de Arte

em Oscar Guanabarino: Artes plásticas no século

XIX. Campinas: Programa de Pós-graduação em História IFCH/UNICAMP, 2005.

(dissertação mestrado).

[4]

Relatório do Rodolpho Bernardelli, Diretor da Escola Nacional de Belas Artes,

ao Ministro da Instrução Pública, Correios e Telegraphos,

João Barbalho Uchôa Cavalcanti, referente aos anos de 1889 e 1890, redigido em

maio de 1891. p. 13-14. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/rm

1891.htm

[5] Uma

antologia que fornece uma boa ideia da concepção dos críticos de arte da época

sobre o que deveria ser um artista moderno, é: BOUILLON, Jean-Paul et al. La Promenade du Critique

influent - Anthologie de la

Critique d`Art en France 1850-1900. Paris : Hazan, 1990. Em relação ao meio artístico carioca, ver

DAZZI, Camila; VALLE, A. Modernidade na Obra e na Auto-Imagem

de Henrique Bernardelli. Anais do XIX Encontro da ANPAP - ‘Entre

Territórios’. Salvador: EBA/UFBA, 2010.

[6] M.

Vitet: De l´enseigenment des arts du dessin. Revue des deux mundes, nov.

1864, p. 74-108.

[7] Op.

cit. p. 18.

[8] Por

Decreto de 9 de março foi nomeado Diretor da Academia das Belas Artes, na vaga

deixada pelo Conselheiro Antonio Nicolau Tolentino, a

quem se concedera, a 30 de maio do ano findo, a exoneração que tinha pedido, o

Vice-Diretor Conselheiro Ernesto Gomes Moreira Maia, jubilado em 30 de agosto

no lugar de professor de desenho geométrico. Relatórios Ministeriais sobre a Academia Imperial das

Belas Artes. Transcrição de Arthur

Valle e Camila Dazzi. Texto com grafia atualizada, disponível em: http://www.dezenovevinte.net/documentos/relatorios_ministeriais/rltr_mntr_1888anexo.htm, p.

63.

[9] Op.

Cit., p. 18.

[10] Uma

comparação mais demorada sobre a Estrutura do Projeto de Reforma assinado por

Rodolpho Bernardelli e Amoêdo e os Estatutos da Escola Nacional de Belas Artes

- 1890, é feita no texto: DAZZI, Camila. O Projeto de Reforma

Bernardelli-Amoêdo e os Estatutos da ENBA: mudanças e continuidades. DAZZI,

Camila; VALLE, Arthur (Org.). Oitocentos - Arte Brasileira do Império à

República. Tomo II. Rio de Janeiro: UFRRJ/DezenoveVinte,

2010.

[11]

Os Estatutos da Academia Imperial de Belas Artes (1855) estão disponibilizados

no site DezenoveVinte, a partir de uma

fotocópia do documento pertencente ao D. João VI/EBA/UFRJ. Endereço do site: http://www.dezenovevinte.net/documentos/estatutos_1855.pdf

[12] Op.

cit. p. 16.

[13] Var

os Estatutos de 1855, conforme mencionado logo acima.

[14] Op.

cit. p. 14-15.

[15] Para

compreender a reforma de 1863, pela qual passa a École des

Beaux Arts, sugerimos a

leitura do livro Monique Segré. L'Art comme institution, l'École des Beaux-Arts,

19ème-20ème siècle. Paris: Editions de l'ENS-Cachan,

1993. Também interessantes são os artigos: ENFERT, Renaud d’. Alain Bonnet - L’enseignement des arts au XIXe siècle. La

réforme de l’École des beaux-arts de 1863 et la fin du modèle

académique . BONNET, Alain. La réforme de l'Ecole des beaux-arts de

1863: Peinture et sculpture. VAISSE, Pierre. Considérations sur la Seconde

République et les beaux-arts.

[16]

Viollet-le-Duc, E: L´enseignement des arts: il y a qualque chose à feire. Gazette

des Beaux-arts, mai 1862. (1o artigo).